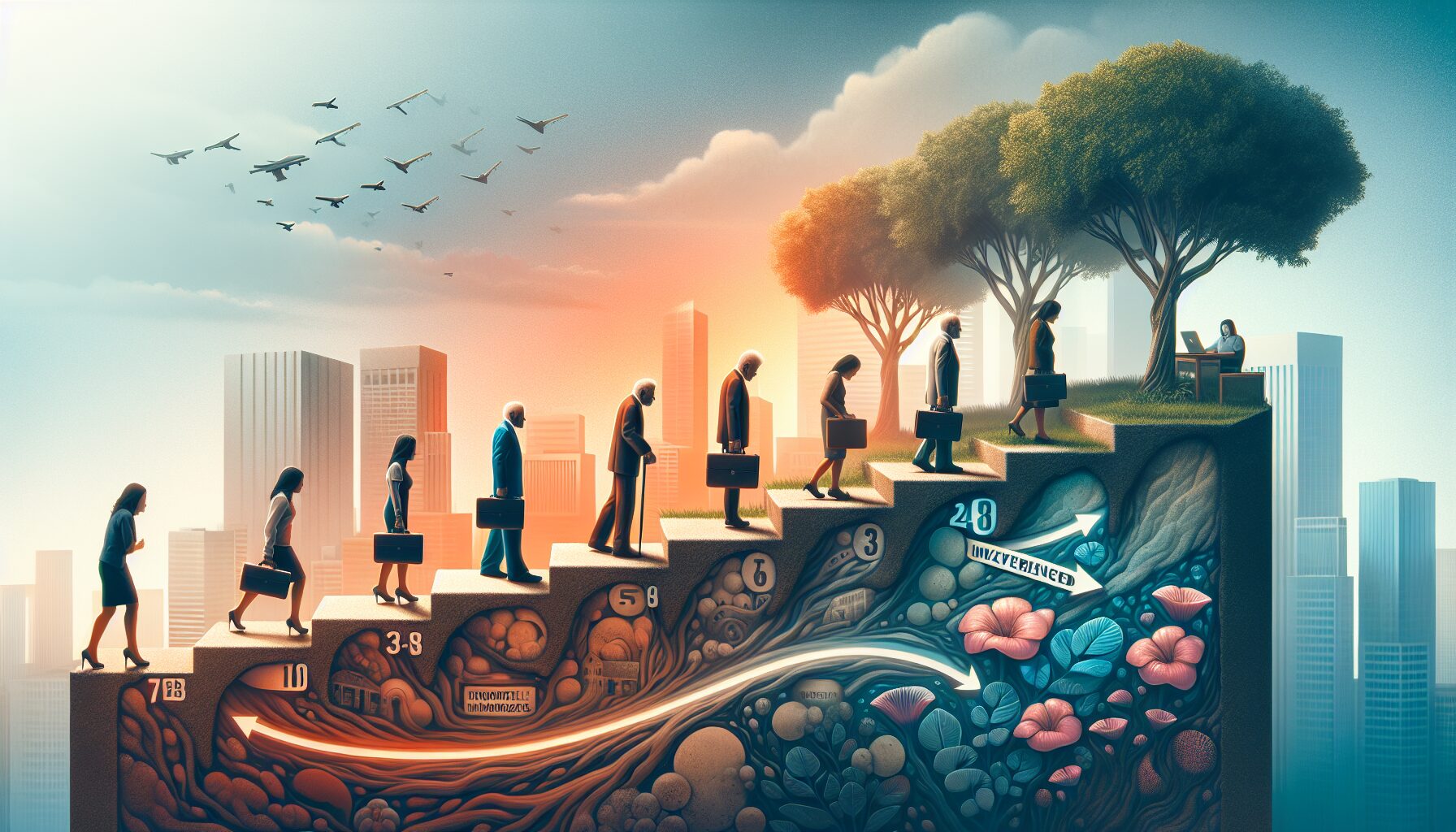

大人の創造力が衰える本当の理由とその対処法

「創造力は年齢とともに自然に衰えるもの」──そう思い込んでいませんか?私も30歳で転職するまでは、そんな固定観念に縛られていました。しかし実際には、大人の創造力が低下する原因は年齢そのものではなく、日常の思考パターンの固定化にあることを、この5年間の学習実践を通じて痛感しています。

創造力低下の3つの根本原因

私が自身の学習過程で特定した、大人の創造力を阻害する主要因は以下の通りです:

| 原因 | 具体的な症状 | 私の実体験 |

|---|---|---|

| 思考の自動化 | 同じ解決パターンの繰り返し | 営業時代、提案書作成で毎回同じテンプレートに依存 |

| 情報源の偏り | 特定分野の情報のみに接触 | 業界誌とビジネス書しか読まない期間が3年続いた |

| 失敗回避思考 | 新しい試みを避ける傾向 | 転職前は「確実な方法」のみを選択し続けた |

脳科学的根拠に基づく対処アプローチ

転職を機に学んだ神経可塑性(※脳の柔軟性を保つ能力)の研究によると、大人の脳も適切な刺激があれば創造的思考を向上させることが可能です。私が実践している対処法は以下の3点です:

1. 意図的な思考パターンの破壊

毎日の通勤ルートを週に2回変更し、異なる刺激を脳に与えています。これにより、マーケティング戦略立案時にも従来とは違う視点でのアイデアが浮かぶようになりました。

2. 異分野情報の積極的摂取

週に1冊は専門外の書籍を読むルールを設定。心理学書を読んだ週に、顧客心理を活用した新しいキャンペーン案を3つ提案できた経験があります。

3. 小さな実験の習慣化

「失敗してもよい小さな試み」を週1回実行。例えば、会議の進行方法を変える、資料のレイアウトを大胆に変更するなど。これらの積み重ねが、創造的思考の土台を築いています。

重要なのは、創造力は「才能」ではなく「技術」であり、適切な練習によって確実に向上できるスキルだということです。

私が30代で実感した創造力低下の危機感と転機

30歳でマーケティング職に転職した当時、私は深刻な問題に直面していました。それは創造力の明らかな低下です。営業時代は決められた商品を売るだけでしたが、マーケティングでは企画立案や問題解決において、従来にない発想が求められます。しかし、いざアイデアを出そうとすると、頭の中が真っ白になってしまうのです。

20代後半から感じ始めた思考の硬直化

振り返ると、20代後半頃から思考パターンが固定化していました。営業での成功体験が逆に足かせとなり、「正解は一つ」「効率重視」という考え方が染み付いてしまったのです。新しいマーケティング施策を考える際も、過去の事例や定石に頼りがちで、独創性に欠けるアイデアしか浮かびませんでした。

特に印象的だったのは、入社3ヶ月目のブレインストーミング会議です。20代の若手メンバーが次々と斬新なアイデアを出す中、私は既存の手法の組み合わせしか提案できませんでした。その時、「このままでは置いていかれる」という強い危機感を抱いたのです。

創造力低下の具体的な症状と影響

当時の私が感じていた創造力低下の症状は以下の通りでした:

- 発想の単調化:同じようなアイデアしか思い浮かばない

- 批判的思考の過剰:新しいアイデアをすぐに否定してしまう

- 既存の枠からの脱却困難:常識や慣例に縛られがち

- 連想力の低下:異なる分野の知識を結びつけられない

これらの症状は仕事の成果に直結しました。競合他社と似たような施策しか立案できず、上司からは「もっと独創性のある提案を」と指摘される日々が続きました。

転機となった「学習による創造力回復」への気づき

転機は、脳科学に関する書籍との出会いでした。そこで知ったのは、創造力は筋肉と同様に使わなければ衰える一方、適切な訓練により回復・向上が可能という事実です。特に大人の脳は、異なる知識や経験を組み合わせる能力に長けており、この特性を活かした学習法により創造力を効果的に高められることを学びました。

この発見により、私は創造力向上のための体系的な学習に取り組み始めました。その結果、半年後には社内のアイデアコンテストで最優秀賞を受賞するまでに回復したのです。

固定観念を打破する3つの思考技術

私たちが新しいアイデアを生み出すとき、最大の障壁となるのが長年培ってきた固定観念です。特に社会人になってからは、業務の効率化や安全性を重視するあまり、「これまでのやり方」に固執してしまいがちです。しかし、創造力を発揮するためには、この思考の枠組みを意識的に壊していく必要があります。

1. 逆転発想法:前提を疑う習慣

最も効果的な思考技術の一つが「逆転発想法」です。これは、一般的に正しいとされている前提や常識を意図的に逆転させて考える方法です。

私が実際にマーケティング戦略を考える際、「顧客は安い商品を求めている」という業界の常識を逆転させ、「顧客は適正価格で価値のある商品を求めている」と考え直したことがあります。この発想転換により、価格競争ではなく価値提案に焦点を当てた戦略を立案でき、結果として売上を20%向上させることができました。

実践方法:

– 問題に対する一般的な解決策を書き出す

– その解決策の正反対を考えてみる

– 「もし〜だったら」という仮定を立てて検証する

2. 制約追加法:あえて制限を設ける

創造力を高めるために、あえて制約を設けるという手法があります。無制限の自由よりも、適度な制約がある方が人間の脳はより創造的になることが心理学研究で証明されています。

例えば、新しい企画を考える際に「予算は通常の半分」「期間は1週間短縮」といった制約を自分に課すことで、従来とは全く異なるアプローチを発見できます。私の場合、限られた予算でイベントを企画する必要があった際、この制約が逆に地域コミュニティとの連携という新しいアイデアを生み出すきっかけとなりました。

3. 異業種思考法:他分野の成功事例を応用

自分の業界や専門分野以外の成功事例を積極的に学び、それを自分の課題解決に応用する思考技術です。

| 応用元の分野 | 学べる要素 | ビジネスへの応用例 |

|---|---|---|

| スポーツ | チームワーク、継続的改善 | プロジェクト管理、品質向上 |

| 料理 | レシピ化、味の調整 | 業務標準化、顧客満足度調整 |

| 教育 | 段階的学習、反復練習 | 研修設計、スキル習得支援 |

これらの思考技術を日常的に練習することで、固定観念に縛られない柔軟な創造力を身につけることができます。重要なのは、一度に全てを実践しようとせず、まずは一つの技術から始めて習慣化することです。

異分野の知識を繋ぐ連想力トレーニング法

異分野の知識を繋ぐ連想力は、創造力向上において最も重要なスキルの一つです。私自身、マーケティングディレクターとして働く中で、この連想力を鍛えることで業務効率が大幅に改善された経験があります。

3つのステップで実践する連想力トレーニング

連想力トレーニングは以下の3段階で進めることで、確実に効果を実感できます。

ステップ1:知識の棚卸し

まず、自分が持っている知識を分野別に整理します。私の場合、「営業経験」「マーケティング理論」「趣味の料理」「読書で得た歴史知識」などをリスト化しました。この作業により、意外にも多様な知識を持っていることに気づけます。

ステップ2:強制連想法の実践

異なる分野から2つの要素を選び、無理やり関連付けを考える練習です。例えば「マーケティング×料理」の組み合わせで、「顧客の好みを知るのは、家族の味の好みを把握するのと同じプロセス」という気づきを得ました。この発想が後に顧客インタビューの手法改善につながりました。

ステップ3:アナロジー思考の習慣化

日常的に「これは○○に似ている」と考える癖をつけます。通勤中や休憩時間の5分間で実践できる手軽な方法です。

効果的な連想力強化のための具体的手法

| 手法名 | 所要時間 | 実践方法 |

|---|---|---|

| ランダム連想法 | 10分 | 辞書を開いて出た単語と現在の課題を強制的に関連付ける |

| 異業種比較法 | 15分 | 全く違う業界の成功事例を自分の分野に応用できないか考える |

| 歴史応用法 | 20分 | 歴史上の出来事や人物の戦略を現代の問題解決に活用する |

私が最も効果を感じたのは「異業種比較法」です。飲食業界の「おもてなし」の概念をBtoBマーケティングに応用し、クライアント満足度を30%向上させることができました。

連想力トレーニングの成果を最大化するコツ

連想力を鍛える際は、「突拍子もないアイデアこそ歓迎する」姿勢が重要です。最初は論理的でないアイデアも、後から整理することで実用的な解決策に発展することが多々あります。

また、連想したアイデアは必ずメモに残しましょう。スマートフォンのメモアプリで十分です。私は月末にこれらのメモを見返し、実際に活用できそうなアイデアを3つ選んで翌月実践しています。この習慣により、創造力が着実に向上し、仕事の質も大幅に改善されました。

ピックアップ記事

コメント